Cedere la proprietà di un immobile in cambio di assistenza personale: la rendita vitalizia ed i diritti degli eredi

Il punto, e qualche virgola, sul cedere la proprietà di un immobile in cambio di assistenza personale.

“Rancurare”.

In dialetto veneto dicesi così dell’atto di prendersi cura, di accudire, di assistere una persona, specie se sia malata.

Una circostanza nobile per chi la esegue, preziosissima per chi la riceve.

Frequentemente il destinatario delle cure si ricorda del suo benefattore, privilegiandolo in sede testamentaria.

Altre volte, per ottenere più garanzie e disciplinare la questione, ci si mette a tavolino e si imbastisce un contratto che, in termini giuridici, viene denominato rendita vitalizia impropria o assistenziale.

In che cosa consiste.

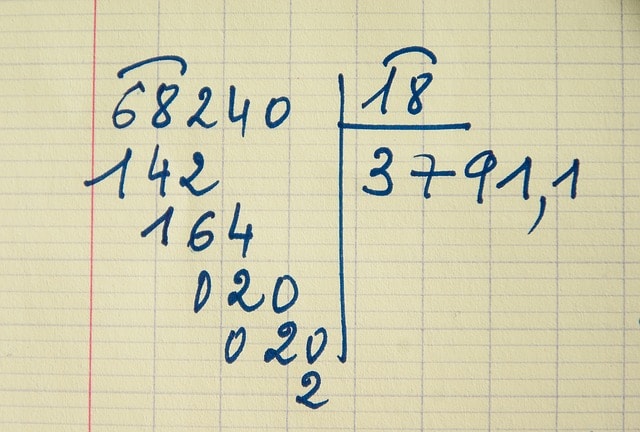

Il nostro codice civile non contempla specificamente questo tipo di contratto, bensì la rendita vitalizia, che è l’accordo con cui una parte trasferisce ad un’altra la proprietà di un bene immobile o di un capitale in cambio della corresponsione di un vantaggio periodico e protratto anche per tutta la durata della sua vita.

Quando il “vantaggio” conferito come controprestazione, consiste nel fornire vitto, alloggio o assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni alla persona che ha trasferito la proprietà dell’immobile, parliamo di vitalizio assistenziale, così definito dalla giurisprudenza.

La circostanza da precisare chiaramente, per capire il tipo di affare di cui stiamo parlando, è che si tratta di un contratto “aleatorio”.

“Alea iacta est”, pronunciò Giulio Cesare,varcando il Rubicone. Il dado è tratto.

Noi sappiamo che quando si tirano i dadi non si sa come vada a finire e che numero possa uscire.

Ecco, il contratto aleatorio è quello dove non è possibile, anzi non si deve predeterminare l’equilibrio tra prestazione e contraprestazione, non si deve sapere chi ci perde e chi ci guadagna, essendo l’elemento incertezza essenziale per la validità stessa del contratto.

Come in ambito assicurativo non è dato prefissare se, pagando la cifra di tot euro l’anno, per il premio ci possa guadagnare la compagnia – nel caso in cui non si verifichi nessun sinistro, incamerando la rata senza fornire alcuna prestazione – oppure l’assicurato, vedendosi garantito di somme molto superiori a quanto corrisposto per la polizza nell’ipotesi di incidente, così pure deve essere per il vitalizio: deve essere incerto se l’affare possa volgere a vantaggio di chi acquisisce il bene immobile o di chi invece sia beneficiato dalla prestazione pattuita in cambio per l’affare.

Anzi, è proprio nell’ipotesi in cui una delle parti ci possa rimettere che la natura particolare di questo tipo di contratto diviene evidente: la legge, infatti,stabilisce espressamente che si sia tenuti a pagare la rendita, il servizio, per tutto il tempo pattuito “per quanto gravosa sia divenuta la prestazione” (art. 1879 cc), senza che vi sia la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, nemmeno offrendo di restituire il bene ricevuto per farla finita.

Se questa incertezza, questo rischio, viene a mancare il contratto è nullo.

La circostanza non è di poco conto.

Facciamo un esempio.

La giurisprudenza ha rilevato la nullità del contratto di vitalizio assistenziale laddove sia stato stipulato tra due parti, una delle quali di età avanzatissima.

Proprio tale circostanza ha fatto ritenere ai giudici che non ci fosse incertezza, proprio perchè l’evento morte della persona anziana era pronosticabile a breve termine, per cui sarebbe stato agile quantificare il rapporto tra prestazione e controprestazione, senza correre rischi (Cass. civ. Sez. II Ord., 27/10/2017, n. 25624).

Vi deve essere, pertanto, incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e correlativa eguale incertezza circa il rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall’obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio.

Alcune volte, questo tipo di contratto è utilizzato per perseguire scopi ulteriori, estranei alla ratio legis: ad esempio per nascondere una donazione che, in quanto tale, potrebbe sconvolgere gli equilibri successori alla morte del vitaliziato, pregiudicando i diritti degli eredi legittimari.

Facciamo riferimento ad ipotesi in cui o chi voglia cedere la proprietà di un immobile in cambio di assistenza personale non abbia alcun concreto interesse o bisogno a tale cura, oppure a quelle, più frequenti, in cui vi sia un notevolissimo squilibrio tra il valore dell’immobile (o degli immobili) e quello della controprestazione cui sia tenuto il vitaliziante (Cass. sentenza n. 15904/2016)

Altre volte la sproporzione non è così ciclopica, ma sussiste comunque una apprezzabile differenza tra il vantaggio presumibile per colui che cede il bene e quello che, in cambio delle proprie prestazioni assistenziali, lo riceve.

Il vitaliziato cede il proprio bene, ma l’operazione, se commisurata al beneficio ricevuto in cambio, denota un sensibile sbilanciamento, probabilmente dettato da spirito di liberalità del conferente.

In tali ipotesi si parla di contratto “oneroso misto a donazione”, nel quale le parti intendono realizzare, accanto allo scambio di attribuzioni patrimoniali, anche un vantaggio a favore di una di esse.

Col negozio mixtum cum donatione le parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo.

L’ipotesi implica, sul piano della volontà delle parti, un trasferimento operato a prezzo inferiore a quello effettivo, caratterizzato da animus donandi, cioè fatto con l’intenzione di attribuire gratuitamente tale maggior valore.

In tali ipotesi, sia di donazione simulata che di donazione indiretta o mista, spetterà agli eredi del vitaliziato l’onere di agire dimostrando la differente natura del negozio posto in essere ed il loro correlativo diritto di essere integrati della quota di spettanza.

Si segnala una interessante e recentissima ordinanza della Corte di Cassazione che ci aiuta a fissare il momento temporale a cui fare riferimento per valutare se vi sia manifesta sproporzione tra le prestazioni pattuite tra le parti con il vitalizio assistenziale.

In tale ambito gli ermellini si sono trovati a pronunciarsi circa la doglianza promossa dai ricorrenti in ordine alla bontà della Sentenza di primo e secondo grado che aveva parametrato il valore dei cespiti immobiliari ceduti al momento della morte del vitaliziato e, quindi, all’apertura della successione, senza tener conto che, nel frattempo, erano stati eseguiti ingenti lavori sui beni trasferiti, tali da aumentarne sensibilmente il loro valore.

La Suprema Corte ha stabilito che si debba fare riferimento al momento della stipula del contratto di vitalizio: è lì che si deve verificare tanto l’esistenza del requisito dell’aleatorietà del negozio, quanto una sensibile ed immediatamente appurabile divergenza tra le prestazioni oggetto di scambio.

L’ordinanza: Cass. Civ. n. 14270/2019 del 24 maggio 2019

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

Cedere la proprietà di un immobile in cambio di assistenza personale